実施日 1980年5月30日~6月1日

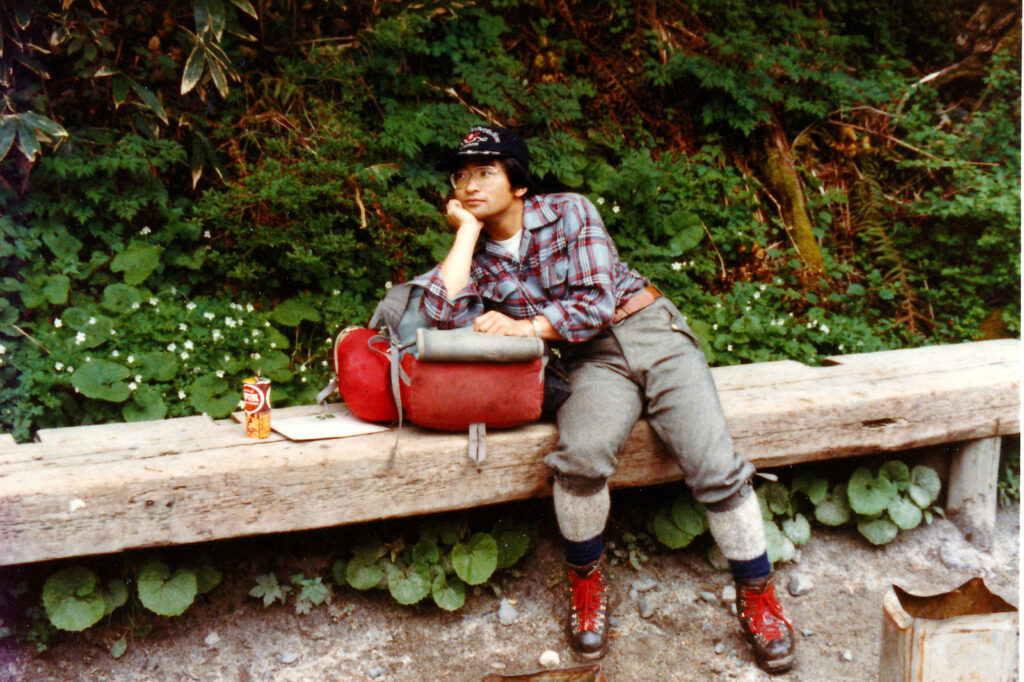

参加者 半田 他2名

報告日 1980/07/07(二ぺの声/vol.5-No.3)

森田君の言う通り,どうも僕は「雨男」のようだ.今回もまた降られた.それでもつかの間ながら槍を遠望できたのは同行2人のおかげに違いない.

行程

05/30 大阪22:20~~~(急行ちくま5号)~~~

05/31 ~~~05:22松本0538~~~新島々06:10===07:35上高地08:20—10:10徳沢10:40—15:40長塀山—17:05蝶ヶ岳ヒュッテ◇

06/01 ◇06:20—06:50蝶ヶ岳07:00—09:00槍見台09:40—10:00横尾10:20—11:10徳沢12:20—14:45上高地15:00===松本16:59~~~(急行つがいけ)~~~20:21名古屋20:27~~~(ひかり155号)~~~21:34新大阪

5/31 上高地から長塀山を経て蝶ヶ岳ヒュッテへ

松本から新島々そして上高地へ.お客は登山者と観光客が半々である.上高地のターミナルも真夏の喧騒感はない.惜しむらくは空一面の重い雲だ.奥穂の稜線には豊富な残雪jが見える.上高地から徳沢まではゆっくり歩いても2時間.道の両側にはイチゲの花が一面に咲きほこっている.本当に清楚な花である.

長塀山はかん木の多い山である.上高地から歩いてくるとその尾根は濃い緑と淡い緑がモザイク状になっているから一見して見分けがつく.徳沢から蝶ヶ岳まで1100mの登りとなる.最初から急登が続き,徳沢で満タンにした水ポリの重さを感じる.単調な登りが3ピッチ,4ピットと続くといささか地図読みが楽観的になりがちとなる.

cont.2400mを越えるあたりから谷筋には雪をみるようになる.長塀山15:40.雨は時折おしめり程度降る位の微雨,雪が多く残っている.2570m附近は二重山稜,池の近くでルートを北川にとりすぎたため道を失う.池は雪で埋もれている.蝶ヶ岳ヒュッテ着17:05.

ヒュッテは閉鎖中で冬季小屋のみ解放してある.雨まじりの空なので持参したテントは断念し小屋を利用する.小屋には先客が3人+3人おり下半分を利用している.我々3人は上半分を使う.下が約5畳,上が3畳の広さである.入口部分には広い土間の部分もあり中でテントを張ることもできる.夕食後,大平首相入院のニュースを聞く.8時就寝.

6/1 蝶ヶ岳から上高地へ

朝,食事をしていると一人登山者が入ってくる.聞けば,大滝山から蝶ヶ岳ヒュッテに向う途中,道を失い,昨夜はハイマツの下でビバークしたと言う.昨夜は雨が降りしきっていたが風もなく温かったのが幸いした.それにしても顔つき,体つきをみてもどこにそんな強さがあるのかとまったく関心するばかりである.少し休んだ後,長塀山を経て徳沢へと下山して行った.

出発は一番最後となる.6:20発.瞑想の丘を過ぎ,蝶ヶ岳へ.ガスがかかってまったく五里霧中,何も見えない.稜線上はまったく雪なし.蝶ヶ岳山頂はありふれたケルンがあり,三角点があるばかり.この方向に槍穂が見えるのだがと思いをめぐらすばかり.立ち尽くすは我々3人ばかり.出るはため息ばかり.伊藤英五郎著「北の山」の中の次の言葉が浮かぶ.

「仰ぎみる山の姿は美しい.しかし山は登られた時においてさらにその見えざる美しさを顕わすものである.」

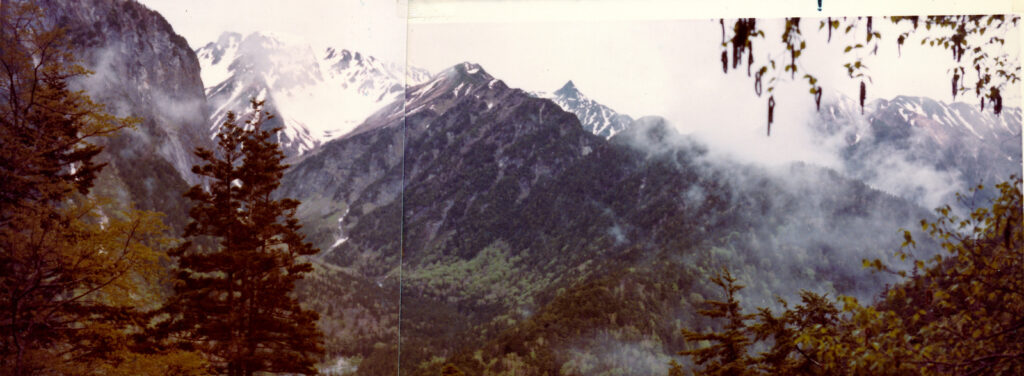

横尾への下りは樹林の中.木々のすき間から穂高の峰々がときどき姿を出す.cont.2200m付近にはちょっとした展望のきくところがあって豊富の残雪の前穂・奥穂・北穂がのぞめる.さらに下って梓川,一の俣の瀬の音が一段と大きくなると槍見台に到着である.幸運にもしばし視界が開け,槍ヶ岳が遠望でき,眼前には屏風岩がせまる.太陽させ一時顔を出すほどの上天気に大満足.シャッターを切ることしきり.

横尾まで下るとさすがに人が多くなる.涸沢から下山してきた登山者との合流点だ.スキーを大キスにつけて下山してきたグループもいる.上高地までの歩道は本当に気持ちの良い限りである.ヤナギの緑と梓川の青,このコントラストはこの季節に最高に達するようだ.

6月1日はウェストン祭,上高地はにぎやかな声につつまれる.目に青葉の上高地散策,梅雨前のしっとりした山旅でした.